Sciences Po organisait pendant 3 jours la Paris Climate & Nature week. Difficile d’être présent aux plus de 60 évènements compte tenu de mon emploi du temps par ailleurs très chargé. Mais j’ai pris le temps d’assister à la séquence « Industries vertes : l’heure de la mobilisation a sonné » co organisée avec l’IDDRI et Cleantech for France. Une table ronde réunissant des industriels, des investisseurs et des chercheurs dont je vous propose ci-dessous quelques extraits.

Faire émerger des champions européens

Celia AGOSTINI, directrice de Cleantech for France ouvre la séance en rappelant les objectifs 2040 : faire émerger des champions européens dans les technologies vertes. Il faut mobiliser, définir un modèle si l’on ne veut pas s’en voir imposer un contraire à nos valeurs. Comment redonner un avenir à nos territoires, concilier souveraineté économique et transition écologique ? Pour elle, cela passe forcément par la coopération, la collaboration. La commande publique représente 14% du budget européen et seule une partie est fléchée vers les industries vertes. Il est donc important de recherche d’autres sources de financement. Il faut protéger nos marchés face à une concurrence déloyale trop largement subventionnée. L’Europe vient de commencer à le faire dans le secteur de l’acier.

Un objectif clé : la décarbonation

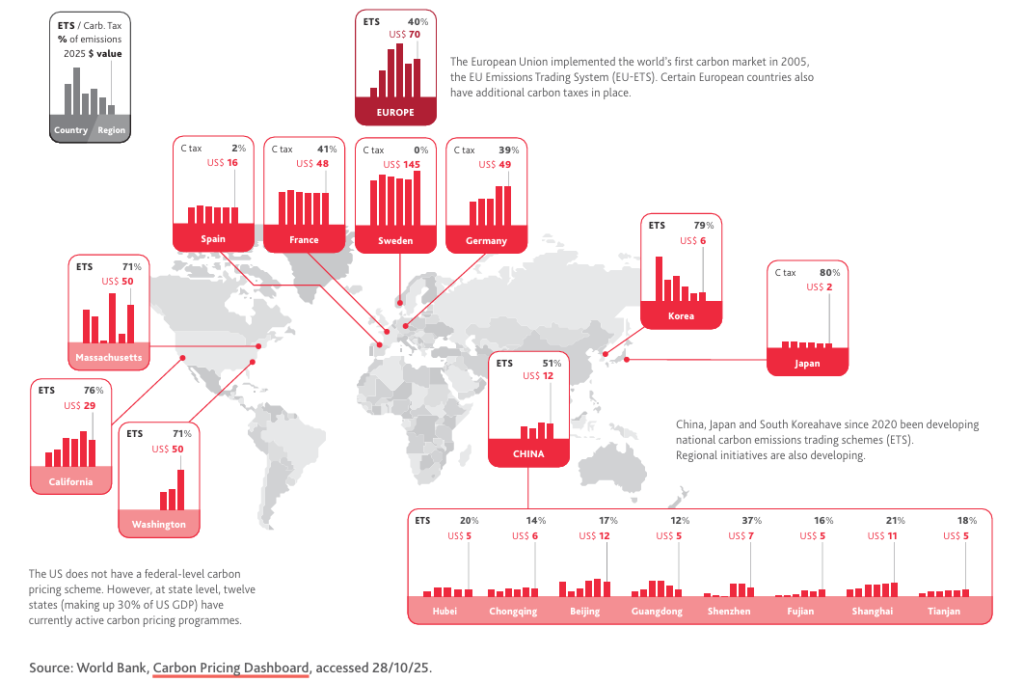

Céline Kauffmann est directrice des programmes de l’IDDRI, l’Institut du Développement Durable et des Relations Internationales. Elle indique que l’IDDRI vient de publier un rapport sur les nouvelles politiques industrielles. Vous trouverez dans ce rapport différentes illustrations. L’une d’entre elles met en évidence les difficultés pour s’entendre sur le prix du carbone entre les différents continents mais aussi même au sein de l’Europe.

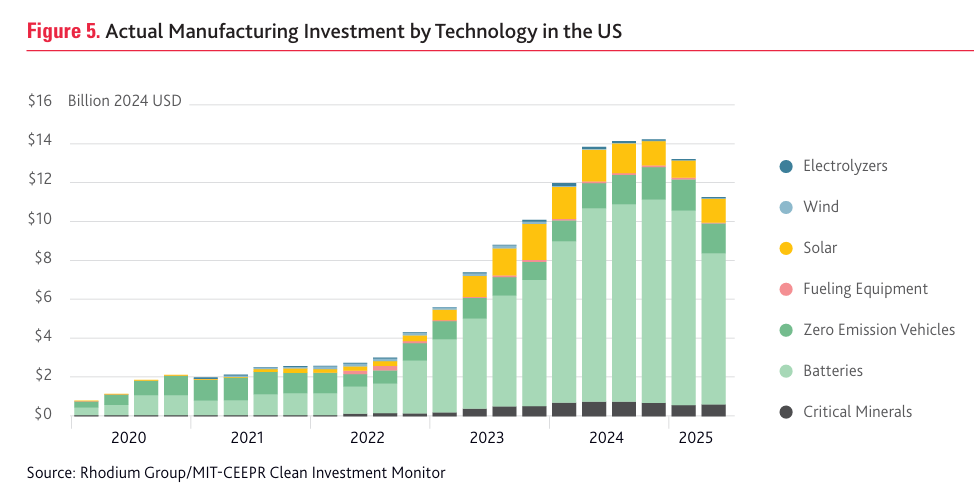

Une autre confirme les effets négatifs de l’arrivée de Trump sur les industries vertes dans la première puissance mondiale.

Céline Kauffmann rappelle les quatre éléments qui lui paraissent le plus importants :

- 10 ans après le fameux « Accord de Paris », la décarbonation est un des objectifs clés des politiques analysées par son équipe,

- Les politiques publiques deviennent un élément clés des politiques industrielles,

- Les fonds et subventions se concentrent sur le déploiement local, le changement d’échelle,

- La concurrence entre les grandes puissances s’accroit, parfois même de façon exacerbée.

L’Europe est en retard sur la réindustrialisation verte. Hélas, c’est surtout la désindustrialisation qui a permis de faire baisser l’émission de CO2. Les attentes autour de la simplification concernent avant tout les délais et les obligations de reporting. Elle reste assez critique sur La loi omnibus. Cette loi n’a pas vraiment simplifié grand-chose mais a surtout été faite pour montrer que la Commission Européenne ne restait pas inactive. S’il lui semble nécessaire d’avoir des obligations allégées pour les PMEs, elle ne voit pas pourquoi celles-ci devraient être exclues du champ de la réglementation.

Les surcoûts ESG des minerais en France

Vincent Dufief est le Vice-Président du groupe Imerys, spécialisé dans l’extraction de minéraux avec 150 sites dans le monde. Il revient sur EMILI, le projet de mine de lithium dans l’Allier, au nord de Montluçon. Le débat public imposé par la CNDP a permis de mieux comprendre les attentes des parties prenantes locales, d’identifier les challenges environnementaux et sociaux. Sur ce projet, les surcoûts ESG induits par le contexte français sont importants : la mine doit être souterraine et pas à ciel ouvert, l’export des minerais se fera par trains et non par camions…

Les financements publics semblent inévitables pour gérer ces surcoûts ESG. Heureusement, le crédit d’impôt investissements dans l’industrie vertes et le fonds d’investissements dans les métaux critiques offrent des mécanismes financiers permettant de compenser en partie ces surcoûts. Un autre défi reste le prix du lithium, tiré vers le bas par la Chine. Le risque étant ensuite de voir ce prix de ce produit remonter une fois que la Chine se sera assurée une quasi exclusivité.

Quels critères d’investissement ?

Marc Lechantre est directeur général du fonds green tech industry d’Axaleo Capital. Il constate un phénomène mondial de ralentissement des investissements dans les clean techs. Cela s’explique en partie par le manque de visibilité. Car les startups de la transition industrielle, autant que leurs clients, ont besoin de pouvoir prévoir pour convaincre les investisseurs. Evalués à 35 milliards ces investissements dans les industries vertes n’ont pas disparu mais ne représentent guère qu’un tiers de ceux qui sont consacrés aux projets d’Intelligence Artificielle.

Sur certaines filières l’Europe peut encore chercher à garder sa souveraineté sur l’ensemble de la chaine de valeur mais sur d’autres cela n’est déjà plus possible et il va obligatoirement falloir penser collaboration avec d’autres économies. D’ailleurs, les chaines de valeur impliquent de plus en plus souvent plusieurs pays européens. Les différences de transposition des règles européennes peuvent donc être des freins pour le développement de ces industries traversant plusieurs pays européens.

Avant d’investir, Axaleo Capital est attentif à la qualité des technologies portées par le projet mais également les précautions prises pour les protéger de la concurrence. L’acceptabilité sociale du projet par le futur territoire d’implantation fait aussi partie des critères évalués.

Les difficultés des carburants durables

Benoît Decourt est co-fondateur et associé chez Elysee Energy. Depuis 5 ans, cette PME développe des carburants durables pour les transports aériens et maritimes. Il regrette que l’Europe peine à soutenir des filiales industrielles sur ces sujets alors que les 3 premiers transporteurs maritimes sont pourtant européens. La Chine devient un concurrent redoutable. Il y a quelques années encore elle ne s’intéressait pas du tout au méthanol. Mais les 2 principaux sites de production de ce produit se trouvent maintenant en Chine. Il estime que les régimes d’autorisation sont parfois sur transposés par la France. Par exemple pour un site de production de méthanol, l’autorisation prend quelques mois en Espagne mais beaucoup plus de temps en France.

Compte tenu de la limitation de l’artificialisation des sols, la plupart des nouvelles installations doivent se faire sur des friches industrielles. Sur l’un des projets la friche était à l’abandon depuis si longtemps que la nature avait à nouveau occupé le terrain. Sa société a donc dû inclure dans le projet la compensation de cette nouvelle biodiversité qui avait repris ses droits. En France, les occasions de recours sur un projet industriel sont nombreuses. Or un projet ne peut être financé qu’une fois purgé de tout recours.

Quelle politique demain ?

Coline Seralta est responsable du programme transition écologique chez les Jeunes Horizons. Elle regrette que la France ait du mal à passer à l’échelle et faire grandir les projets sur le territoire national. Elle prend l’exemple d’un producteur d’hydrogène qui a reçu 114 millions pour implanter une première usine en France avant de se faire racheter par les belges. Comme les autres participants, elle s’inquiète de la concurrence déloyale de certaines grandes puissances. Pour y faire face, l’échelle européenne semble la plus pertinente. Cela vient d’être le cas pour l’ajustement de la taxe carbone aux frontières de l’Europe.

Elle invite à mettre l’accent sur la formation car pour relancer l’industrie nous allons avoir besoin d’ouvriers, techniciens et ingénieurs. Elle propose aussi de conditionner l’attribution des aides à la prise en compte de la transition écologique et la création d’emplois dans chaque projet.