Imposer ou encourager ? C’est une question qui revient souvent dans les reflexions des personnes en charge de développer la RSE au sein d’une organisation.

Au temps des démarches Qualité Totale, dans les années 1980, la réponse était assez simple car la norme ISO 9001 n’avait pas encore été publiée. Les fameux Cercles de Qualité rassemblaient des ouvriers s’impliquant directement dans la résolution de leurs problèmes. Ils s’organisaient sur des bases purement volontaires. Pour les encourager ils étaient formés à des méthodes efficaces pour analyser leur problèmes (QQOQCP, Ishikawa, Pareto…) et un budget raisonnable était mis à leur disposition.

Au cœur des années 80 deux éléments quasi concomitants sont venus renverser l’équilibre : la norme ISO 9001 et l’arrivée des tableurs, Lotus 1-2-3 puis Excel. La norme ISO 9001 s’est diffusée rapidement en imposant de nombreuses exigences concernant la documentation, les mesures, la politique qualité. Et les tableurs sont vite devenus incontournables pour rassembler les chiffres résultats de ces mesures et contrôles.

Nous allons voir qu’en terme de RSE l’équilibre entre encourager ou imposer se pose sur des bases sensiblement différentes.

Iso26000 : une norme spéciale

La norme ISO 26000 a été publiée en 2010, après 5 années de longue maturation. Elle propose des lignes directrices pour faire avancer les entreprises (on parle alors de RSE) ou les autres organisations (RSO) sur le chemin de la responsabilité sociétale. Certains dirigeants européens regrettent parfois que la planète soit organisée autour de normes anglosaxonnes, en particulier dans le domaine financier. Une première particularité de cette norme ISO 26000 est d’être plutôt « franco-européenne ». Il se trouve en effet que l’International Standard Organisation était dirigée par un français pendant une grande partie des 5 années de travaux de préparation et que l’AFNOR a fourni de nombreux experts au groupe de travail. D’ailleurs les Etats Unis n’ont pas signé cette norme, contrairement à la Chine. Nous avons eu la chance de voir trois des experts ayant participé à la rédaction du contenu de la norme (Jean-Louis CORTOT, Thierry MARNEFFE et Thierry DEDIEU) être aussi présents lors de l’exercice d’intelligence collective ayant débouché sur la mise en ligne de l’auto diagnostic DIAG26000 en 2011.

Une autre particularité de cette norme concerne directement le titre de ce billet « imposer ou encourager ». Alors que la plupart des normes sont destinées à la certification d’une organisation, d’un processus ou d’un produit, la norme ISO 26000 propose des lignes directrices mais ne se prête pas à la certification. Ceci explique la complexité du paysage des labels RSE qui se prétendent basés sur la norme ISO26000. Alors que pour ISO 9001 ou ISO 14001 de nombreux organismes certificateurs vous proposent de certifier que vous respectez bien les éléments prévus dans la norme, cela n’est pas possible avec l’ISO 26000. Nous reviendrons rapidement sur les différents labels dans la dernière partie de ce billet, mais prenons le temps de souligner ce point important : pour la RSE/RSO l’ISO a opté clairement pour l’encouragement plutôt que l’imposition.

3 contre exemples

Les partisans de l’imposition utilisent souvent un argument de poids : si vous n’imposez pas une norme claire à l’organisation, chaque collaborateur va pouvoir faire n’importe quoi. Ayant une formation d’ingénieur je suis évidemment en phase avec cette nécessité de formaliser des régles de fonctionnement claires. Mais les partisans de la certification se concentrent souvent surtout sur les processus formalisés en oubliant que ce sont des êtres humains qui sont chargés de les mettre en oeuvre. Comment faire alors pour « encourager » chaque collaborateur à respecter ces processus ? Je vous propose ici un rapide rappel de 3 exemples qui montrent qu’il faut rester attentif à d’autres aspects que les résultats de normes certifiantes.

- les moteurs diesel

- les prothèses mammaires

- les ehpads

les moteurs diesel

Vous avez certainement déjà entendu parler du « diesel gate » qui a fait la une des médias il y a quelques années. Quelques ingénieurs du groupe Volkswagen avaient mis en place un logiciel permettant de modifier le comportement du moteur pendant les phases de contrôle afin de rester dans les normes. Des organismes américains ont détecté la fraude et déclenché le scandale. Or, le groupe dans son ensemble était bien certifié ISO 9001. Par exemple la filiale française l’était depuis 2002.Le patron de l’époque, Martin Winterkorn, a dû démissionner. Mais était-il au courant de ce système de protection mis en place par certains cadres de son organisation ? Cet exemple est particulièrement intéressant aussi comme difficulté à diffuser la culture RSE dans l’ensemble d’une organisation. Cette astuce permettant de tricher lors des tests anti-pollution était très intéressante pour les responsables commerciaux, gagner des parts de marché. Elle était par contre épouvantable pour la planète, certains véhicules dépassant plusieurs dizaines de fois les niveaux d’émission polluante. Il est fort probable que la culture RSE des responsables à l ‘origine de ce système de fraude avaient une culture RSE bien faible. Elle montre en tout cas la difficulté d’un contrôle basé uniquement sur l’application d’une norme. Quel auditeur aurait pu imaginer qu’il était possible de mettre en place un tel système de contournement des tests ?

Les prothèses mammaires

L’affaire des prothèses mammaires de la société PIP (société Poly Implant Prothèse) est un cas intéressant qui met cette fois-ci directement en cause l’organisme de certification. Au niveau mondial 400.000 femmes ont porté des prothèses mammaires défectueuses car le gel qu’elles contenaient n’avait plus rien à voir avec celui qui avait été indiqué lors de l’autorisation de mise sur le marché. La société PIP a très vite fait faillite mais les associations de patientes et les assureurs se sont retournés vers l’organisme qui avait certifié les processus de fabrication et contrôle. Les procès ont duré de nombreuses années mais le certificateur TÜV Rheinland a finalement été condamné à indemniser de nombreuses victimes. Un exemple différent du précédent puisque la faute était cette fois-ci du côté du certificateur mais qui montre là aussi la difficulté à tout contrôler via une norme. Les opérateurs des lignes de production PIP étaient ils conscients des risques qu’ils faisaient courir à leurs futures clients en changeant la composition du gel des prothèses ?

les ehpads

Pour ce troisième exemple nous allons nous centrer sur les critères ESG plutôt que les normes ISO. ORPEA était un groupe très bien noté par tous les experts financiers chargés de choisir les meilleurs placements pour leurs clients. Mais ces avis se basaient uniquement sur les informations transmises par les dirigeants, essentiellement des éléments financiers mettant en avant la rentabilité du groupe. C’est en 2022, lorsque le journaliste Victor CASTANET a pris de le temps d’aller interroger le personnel soignant que l’image du groupe a explosé. Cet exemple souligne une autre difficulté des certificateurs ou auditeurs ESG dans le cas présent. Ces experts ne voient en général que ce que les dirigeants veulent bien leur montrer. L’illustration ci-dessous souligne la différence entre la réalité d’une organisation et ce que les auditeurs en connaissent, souvent limité aux éléments fournis par les systèmes d’information (finance,sirh..) et les formulaires renseignés par les équipes dirigeantes.

C’est pour éviter ces biais que l’association DIAG26000 propose des outils participatifs.

Les outils diag26000

Lors de sa création peu de temps après la publication de la norme ISO 26000, l’association DIAG26000 avait un objectif clair : rendre la RSO accessible à tous. C’est le même objectif qu’elle poursuit aujourd’hui avec des cibles de plus en plus larges. Si l’objectif initial était de permettre à chaque personne de faire son premier diagnostic RSE sans avoir besoin de passer par la case formation, nous avons depuis aussi pris conscience de l’importance de fournir des outils permettant des cartographies participatives et des processus de labélisation avec des budgets accessibles même aux petites structures.

L’autodiagnostic

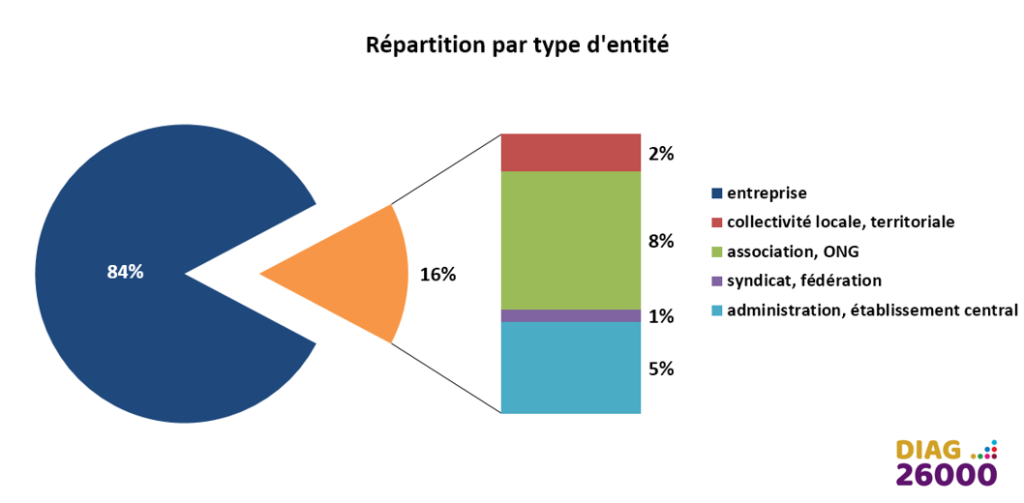

C’est en 2011, peu de temps après la publication de l’ISO 26000, qu’un groupe de travail CentraleSupelec Ethique a lancé un exercice d’intelligence collective pour créer un outil interactif permettant à chaque personne de réaliser son auto diagnostic RSO. L’outil, très pédagogique, comprend 47 items, un pour chacun des domaines d’actions de la norme. Il a été conçu pour être utilisé même par des personnes néophytes en matière de RSE. Il se distingue en cela de nombreux autres formulaires réservés aux dirigeants déjà. Cet autodiagnostic a connu succès très rapide, avec des milliers d’utilisation avant même la création de l’association ! Il est accessible en français mais aussi en anglais et en espagnol. L’analyse réalisée lors du passage du cap des 20.000 diagnostics souligne l’aspect RSO de la norme ISO 26000 puisque de nombreuses réponses proviennent de collectivités territoriales ou d’associations.

Vous pouvez bien entendu réaliser votre propre autodiagnostic en suivant ce lien. Vous découvrirez votre profil RSO sur les 7 questions centrales de l’ISO 26000 dès la validation de vos réponses. Vous aurez même la possibilité de vous benchmarker, comparer votre profil avec celui de différentes populations. Soulignons qu’il s’agit bien d’un exercice d’autodiagnostic lancé sur une base volontaire, pour encourager chaque dirigeant à se pencher sur les points forts et les axes de progrès de sa structure.

Le 360 RSE

La création de ce nouvel outil a été initié lors de l’Université d’Ete 2023 de l’association en se basant sur un constat simple : le diagnostic historique basé sur 47 questions est trop lourd pour être administré à des clients ou fournisseurs. Or donner la parole à ses parties prenantes externes est un point clé des démarches RSE, renforcé par la nouvelle directive CSRD. L’association s’est appuyé sur l’intelligence collective de son réseau de partenaires pour optimiser 4 grilles, adaptées à chaque type de parties prenantes : collaborateurs, clients, fournisseurs ou tiers.

Là encore il s’agit d’une base volontaire, rien n’est imposé. Ce 360 RSE est adossé à un label permettant à l’organisation d’afficher son engagement RSE. Dans une logique « anti greenwashing » l’organisation ayant choisi ce label peut même partager avec les internautes tout ou partie de cet exercice de cartographies des perceptions des parties prenantes. Ceci est possible grâce à l’utilisation du principe de la « preuve cliquable ». Loin d’être une simple image, le logo du label est cliquable, et associé à un QRCode lorsqu’il s’agit d’imprimer ou projeter.

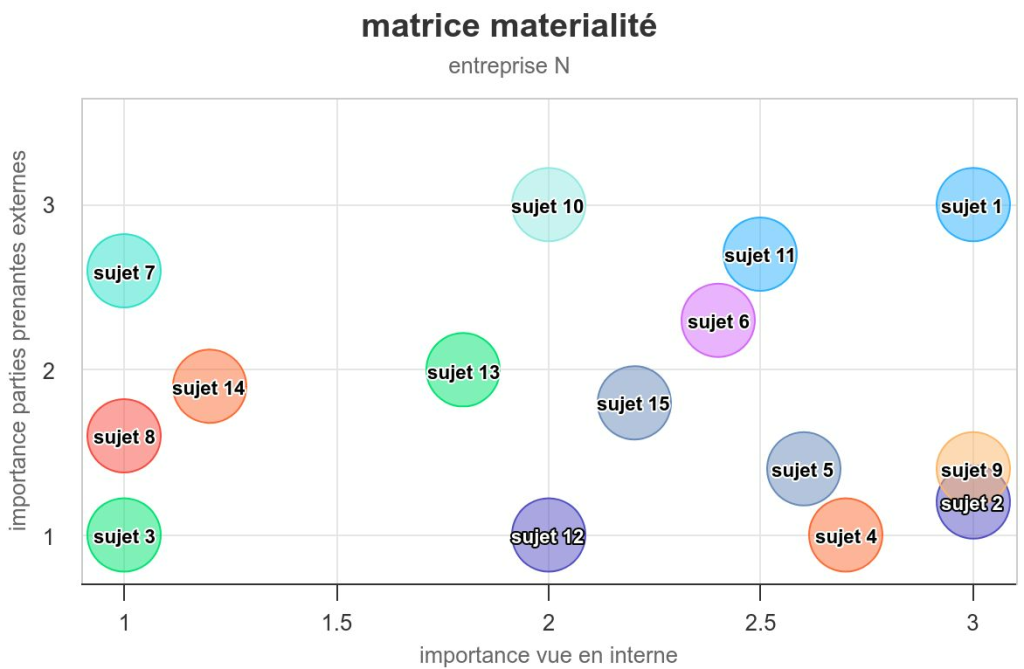

La Matrice de Matérialité

Après la mise en ligne du 360 RSE, les travaux de l’Université d’Eté 2024 ont abordé le sujet de la matrice de matérialité. En interrogeant les parties prenantes internes et externes sur les enjeux les plus importants pour leur organisation, les dirigeants vont pouvoir prioriser leurs actions et choisir les bons indicateurs. Officiellement la directive CSRD propose une liste de 82 informations à fournir, associée à 1 144 points de données. Il ne parait pas réaliste d’exiger de toutes les structures, en particulier les TPE/PME, la fourniture d’une telle quantité de chiffres. Les fonctionnalités de l’outil matrice de matérialité vont donc être fort utiles pour aider les dirigeants à sélectionner les indicateurs qu’ils vont s’engager à fournir de façon volontaire, mais contrôlée par un auditeur… Le passage à la double matérialité apportera ensuite un éclairage complémentaire sur les risques encourus par leur organisation.

Le site web de diag26000 présente aussi d’autres outils à disposition des partenaires DIAG26000 pour faciliter le développement de la RSO chez leurs clients. Mais il nous a semblé utile ici de faire un focus particulier sur ces 3 outils qui, en donnant directement la parole à chaque personne, permettent d’encourager, sensibiliser, écouter….et pas seulement imposer.

Les labels RSE

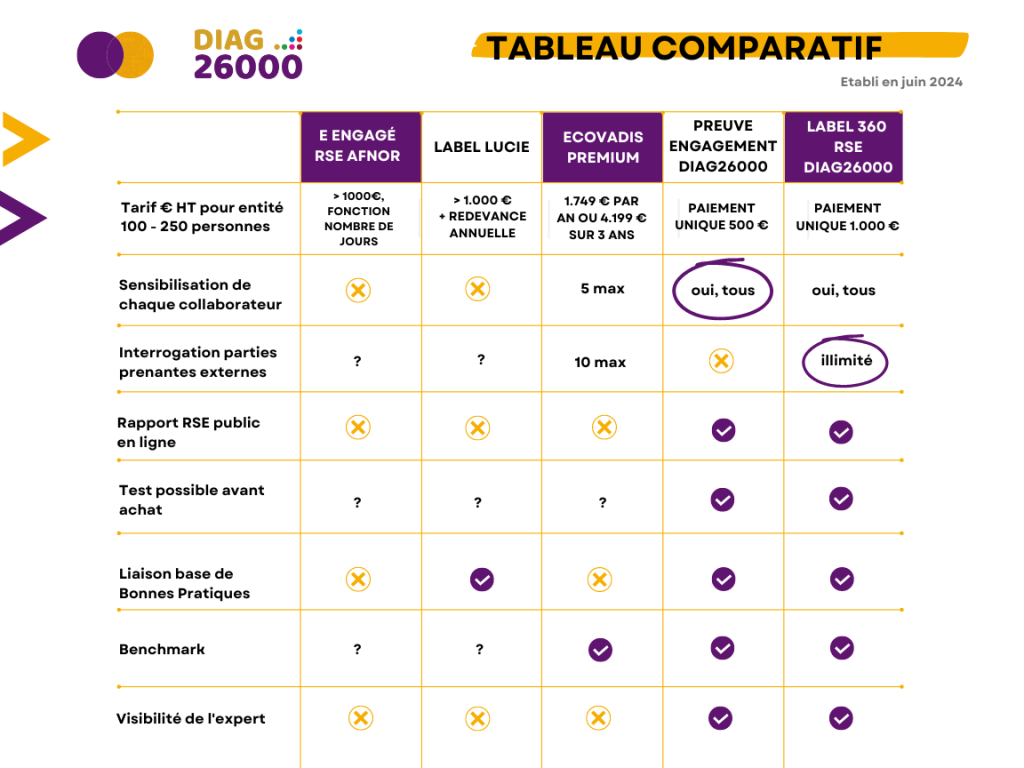

Nous avons rappelé en début de billet une particularité de la norme ISO 26000 : elle n’est pas certifiable. Les organismes certificateurs ne peuvent donc pas proposer un certificat ISO 26000 comme cela est possible pour ISO 9001, 14001, 27001… ou de nombreuses autres normes « certifiantes ». Ceci explique le nombre et la diversité des labels qui revendiquent leur conformité à la norme ISO 26000.

Un des plus anciens labels RSE est le label Lucie qui n’était pas un label 26000 dès le début puisqu’il a été créé par Qualité France Association en 2008, bien avant la parution de la norme ISO26000 elle-même.

Le label E engagé RSE proposé par l’AFNOR s’appuie aussi sur la norme ISO 26000, même si l’appellation 26000 n’est pas reprise dans son libellé. Comme nous l’avons rappelé ci-dessus, l’AFNOR a pourtant joué un rôle clé dans la mise au point de la norme.

Les certifications ECOVADIS se développent en surfant sur la mondialisation des chaînes d’approvisionnement des entreprises. Plusieurs multi nationales ont fait le choix de demander à tous leurs fournisseurs de rang 1, voire 2 d’obtenir une certification ECOVADIS. L’entreprise française a récemment lever 300 millions d’euros pour se développer plus rapidement. Il ne s’agit pas à proprement parler d’un label mais d’une simple certification, mais cette distinction est inaudible pour bien des décideurs.

En complément de ces labels bien français, le Label B Corp a traversé l’Atlantique il y a quelques années en s’appuyant sur un questionnaire en ligne en accès libre. L’utilisation du premier diagnostic en ligne peut s’avérer assez rapide, à condition de disposer des chiffres clés demandés. La suite du processus d’évaluation est plus complexe et exige même une modification des statuts de l’organisation.

De son côté l’association DIAG26000 propose aux organisations d’afficher leur engagement RSE selon deux options :

- la preuve d’engagement RSE : elle porte sur l’interrogation de l’ensemble des parties prenantes internes : dirigeants, cadres et ensemble des collaborateurs

- le label 360 RSE : il est basé sur l’interrogation des parties prenantes internes mais aussi externes, en phase avec les attentes de la réglementation CSRD.

Dans les deux cas il s’agit plus d’un encouragement que d’imposer un niveau ou l’atteinte d’un certain nombre de points. Donner la parole à ses interlocuteurs pour identifier les points de progrès de sa démarche RSE est déjà un engagement de la part des dirigeants et c’est cela que l’association leur propose d’afficher. L’utilisation des fonctionnalités de preuve cliquable permet de plus d’éviter le greenwashing en partageant certains résultats et plus seulement un simple logo figé.

Pas facile pour un dirigeant de choisir le bon label ! Nous vous proposons plus bas un rapide comparatif des principaux labels. Mais avant, pour vous aider dans l’interprétation de ce tableau, nous attirons votre attention sur deux critères qui nous semblent importants.

La participation

Les fonctions participatives. L’obtention de la plupart des labels est basée sur une fiche unique remplie pour chaque entreprise. Cette fiche prend en compte la perception des dirigeants et ce que l’auditeur a pu voir de l’organisation. Mais, comme nous l’avons vu plus haut dans la partie contre-exemple il peut être dangereux de faire l’impasse sur la perception des collaborateurs ! L’approche DIAG26000 est, à notre connaissance, la seule s’appuyant sur l’avis de toutes les personnes concernées, avis transformés en graphes de synthèse pour faciliter la prise de décision, la priorisation des actions. Ceci nous permet d’ailleurs de souligner que cette approche peut être complémentaire de celles d’autres labels. Par exemple, des experts partenaires DIAG26000 ont déjà utilisé le 360 RSE pour gagner du temps et faciliter l’obtention de label Lucie.

Le budget

Le budget est souvent significatif et reste fort élevé pour des petites structures. Cela est souvent dû au nombre d’experts intervenants sur le processus. Par exemple pour l’obtention du label Lucie il faut faire intervenir un consultant en interne, puis un organisme certificateur tiers avant de présenter le dossier au comité de labélisation qui rassemble encore d’autres experts. DIAG26000 a choisi de simplifier ces processus, d’utiliser des outils en ligne pour rassembler automatiquement les perceptions d’un grand nombre d’acteurs. Ces outils ne sont pas là pour remplacer l’expert et attribuer un label à sa place. Ils lui permettent surtout de gagner du temps et facilitent les prises de décision. Ce choix stratégique explique des différences importantes dans les enveloppes budgétaires. En faisant baisser l’enveloppe nécessaire pour l’attribution du label, DIAG26000 permet de conserver plus de ressources pour les phases suivantes, elles aussi importantes : le pilotage de la démarche, la mise en œuvre du plan d’actions. La première ligne du comparatif qui suit vous permet de constater des différences de budget à prévoir parfois importantes !